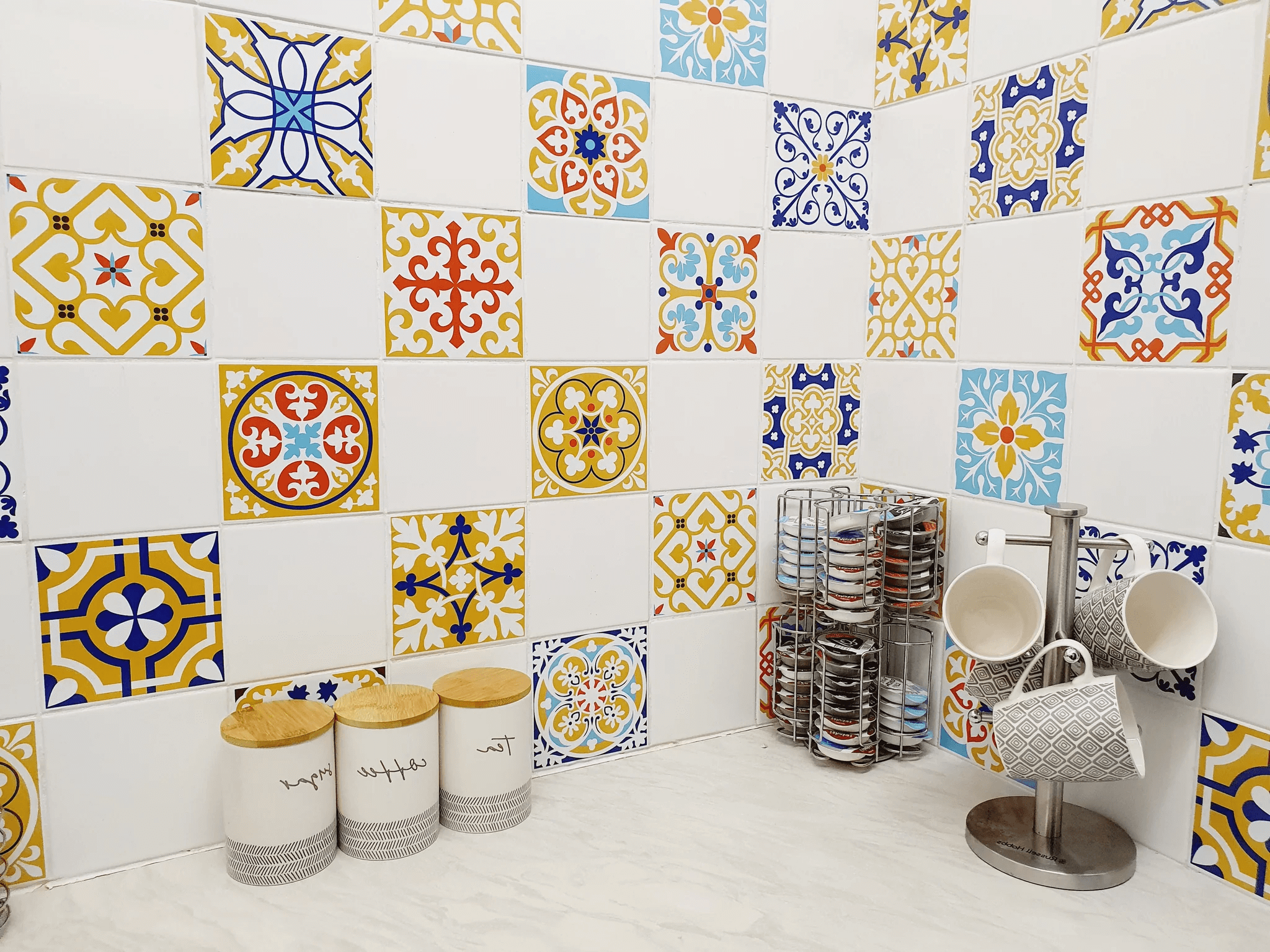

Stickers carrelage et vinyle : relooking express à petit budget

Cuisine et salle de bain

Dans la cuisine, l’usage couvre crédence hors zone de flamme, bandeau mural, portes de placard et fileurs. Il convient d’écarter l’exposition directe au brûleur ou au rayonnement d’une plaque gaz. Un écart d’au moins 15 cm avec une source de chaleur vive réduit le risque de ramollissement. Proche d’une plaque à induction ou vitrocéramique, l’échauffement reste focalisé sur l’ustensile ; la surface adjacente reçoit une chaleur moindre, mais un film avec lamination résistant à 60 °C s’avère préférable.

Dans la salle de bain, l’adhérence tient sur carrelage lisse ou émaillé correctement dégraissé. Les parois recevant des projections occasionnelles fonctionnent bien si les joints sont sains et si le bord supérieur est correctement écrêté. Un contact permanent avec l’eau (intérieur de douche à l’italienne ou paroi immergée) expose à un risque de migration d’eau par capillarité le long des tranches. Pour ces zones, un mastic acrylique transparent ou un vernis bord fin réduit l’infiltration, mais l’usage intensif sous douche n’est pas recommandé.

Préparation du support

La préparation conditionne l’adhérence. Il se pratique un nettoyage à l’isopropanol suivi d’un essuyage microfibre non pelucheux. Les dégraissants glycérinés ou savonneux laissent un film résiduel qui réduit l’activation de l’adhésif ; un rinçage à l’eau tiède puis un passage IPA corrige ce point. Des joints creusés peuvent imprimer un relief visible avec les films fins ; un masticage local ou un film plus épais corrige ce télégraphiage.

La tension de surface doit se situer au-dessus d’environ 38 dynes pour une accroche correcte ; sur peintures satinées récentes, un temps de séchage complet (souvent 7 jours) évite les dégazages qui forment des bulles. Les surfaces farinantes, anti-adhérentes ou texturées profondes ne conviennent pas. Un test d’adhésion sur 24 heures avec un échantillon permet de valider le couple support/film.

Dimensions, formats et coûts

Les stickers de carrelage prédécoupés se déclinent aux formats 10×10, 15×15, 20×20 et 30×30 cm, avec recouvrement léger pour masquer les chanfreins. Les rouleaux vinyle se présentent en largeurs 30, 45, 60 et 122 cm pour un métrage linéaire sur mesure. L’épaisseur totale film + lamination se situe souvent entre 0,13 et 0,20 mm, apportant un toucher plus réaliste sur les imitations matière.

Côté budget, il s’observe des fourchettes indicatives, variables selon impression et lamination : 6 à 12 €/m² pour un film uni d’entrée de gamme, 12 à 25 €/m² pour un imprimé protégé, 25 à 40 €/m² pour des effets spéciaux (paillettes, métallisé, texture gaufrée). Un relooking de crédence de 2 m² reste ainsi largement inférieur au coût d’une dépose et repose de nouveaux carreaux, tout en évitant les nuisances du chantier.

Normes, sécurité et performance

Les gammes sérieuses annoncent la conformité REACH et l’absence de phtalates de type DOP pour les films PVC. En réaction au feu, des classifications M1 ou B-s2,d0 existent sur certaines références, utiles pour les espaces recevant du public mais aussi pour une meilleure résistance au rayonnement thermique domestique. Pour l’hygiène, des laminations antibactériennes avec additifs à base d’ions argent limitent la prolifération microbienne sur les surfaces fréquemment touchées.

L’abrasion et la résistance chimique dépendent de la lamination. Des tests au tampon Jex ou à l’éponge abrasive entraînent des micro-rayures sur les finitions brillantes ; une finition mate pelliculée encaisse mieux les frottements. Les détergents alcalins forts ou décapants acides attaquent l’encre ou la lamination. Un entretien au nettoyant pH neutre demeure la pratique attendue pour conserver l’aspect.

Processus de pose

La pose à sec s’impose comme méthode courante sur carreaux et façades de meuble. Il s’applique d’abord un positionnement à blanc, puis un scotch charnière sur un bord, avant de retirer progressivement le liner en marouflant du centre vers l’extérieur avec une raclette feutrée. Les canaux d’air facilitent la purge des bulles. Sur surfaces vastes, il est judicieux de segmenter en lés gérables (60 cm de largeur).

La pose humide, avec pulvérisation d’une eau légèrement savonneuse (quelques gouttes de liquide vaisselle neutre par litre), autorise des repositionnements précis sur vitrages et supports non poreux. Il convient ensuite d’évacuer l’eau résiduelle à la raclette et de laisser les bords sécher 24 heures avant tout contact avec l’eau. Dans les pièces humides, cette fenêtre de séchage limite les risques de soulèvement en bordure.

Finitions et détails

Les arêtes, chants et découpes autour des prises exigent un cutter à lame neuve tenu à faible angle. Un chauffage léger au pistolet à air chaud (environ 50–60 °C) assouplit temporairement le film pour épouser les micro-reliefs, sans surchauffe afin d’éviter la rétraction ultérieure. Un cordon de mastic translucide le long des plans de joint proches de l’évier ou de la baignoire protège les tranches contre l’eau stagnante.

Des raccords invisibles s’obtiennent en chevauchant de 2 à 3 mm puis en pratiquant une double coupe à la règle métallique. Cette technique supprime la surépaisseur et ferme le joint. Sur motifs géométriques, un alignement préalable avec un tracé au niveau laser garde la trame régulière sur plusieurs mètres.

Critères de choix

Pour une cuisine active, une lamination résistante aux taches et aux micro-rayures prime sur la simple décoration. Pour une salle de bain, un film avec adhésif high-tack et bords protégés réduit les risques de soulèvement dus à l’humidité. Les imitations pierre ou terrazzo à grain fin camouflent mieux les défauts mineurs de planéité que les aplats brillants. Un film sans PVC répond aux attentes environnementales de certains ménages et se recycle plus aisément dans certaines filières.

Un échantillon à échelle 1 vérifie la teinte sous l’éclairage réel (température de couleur des ampoules, indice de rendu des couleurs). Les finitions mates atténuent les reflets des luminaires sous meubles hauts, alors que les finitions brillantes renforcent la profondeur des couleurs sombres. La cohérence avec le plan de travail et le sol évite les dissonances visuelles ; une teinte présente déjà dans la pièce sert de fil conducteur.